- 中国語を勉強して3か月経つけど、中国語の発音が上手くできない…

- 頑張って話しても中国人に伝わらない…

このようにあなたは中国語の発音について悩んでいませんか?

折角中国語を勉強しているのであれば、中国人に通じる発音を身につけたいですよね。

中国語は他の言語と比べて発音が難しいです。

私も中国に留学してすぐに中国語が伝わらず悩んでいました。毎日発音が上達する方法を考え色々と試した結果、すぐに発音が劇的に変わる方法を発見しました。

この記事では発音を改善するための知識と勉強方法を解説します。

中国語初心者でもすぐに実践できるコツを解説するので是非お試しください!

中国語の発音は難しいけど重要

なぜ日本人にとって中国語の発音は難しい?

なぜ日本人の中国語が中国人に伝わりにくい、発音しにくいのでしょうか。

それはずばり中国語と日本語の発音の方法が違いすぎるからです。

当たり前のことですね。しかし、2つの言語の発音方法が大きく異なることを理解すると、発音が格段に改善されます。

中国語の発音が日本人にとって難しい理由はいくつかあります。

- 声調(ピンイン)の違い

- 子音・母音の違い

- 舌の位置と口の形の違い

それぞれ解説しますね。

声調の違い

中国語が伝わらない最も大きな原因が声調の違いによることです。

中国語は声調という要素が非常に重要です。声調とは言葉1つ1つに対する音程のことです。日本語における「雨」と「飴」の違いがほとんどの単語に存在します。

声調が異なると意味が変わるため、単語それぞれの声調を覚えなければなりません。

母音・子音の違い

中国語と日本語において母音と子音はやはり異なり、これらを正確に発音することが難しいです。中国語には日本語にない子音や母音が多く存在するからですね。

中国語の母音にもa・i・u・e・oの音があります。しかし母音はそれだけでなく、ai・au・ao・ia・iu・ieなど基礎となる母音を組み合わせてできる母音あるので、中国語の発音は難しいです。

舌の位置と口の形の違い

発音には舌の位置や口の形が関わりますが、中国語と日本語でこれらの位置や形が異なります。

特に、日本語には巻き舌の音が無いので「shi」といった「h」の入っている音が上手く発音できません。これにより、正確な発音が難しいとされます。

これらの要因が重なり、日本人にとって中国語の発音は難しいと感じられるが多いです。しかし、継続的な練習や正しい指導によって、徐々に正確な発音を身につけることができます。

それに加え、コツをつかんだり、理解したりすると一気に発音を改善することも可能です。次の章から解説します。是非実践してみてください。

中国語の発音の知識【裏ワザで克服する】

3声が連続している単語を覚える

皆さんは最初に中国語を勉強する際、四声から始めたと思います。その内3声は一旦音を下げて、途中で音を上げるという音でした。「洗」や「好」といった単語ですね。

中国語の難しいポイントの1つに「3声が連続すると前の語が2声に変化する」というポイントがあります。

聞いてみると些細な違いですが、中国語に慣れてくるとかなり違和感を感じるようになってきます。発音する上でのとても大きい要素なので、3声の語が2つ連続している単語はしっかりと覚えましょう。

ちなみに3声の語が3つの時は、前の2つの語が2声に変化します。一番最後のみ3声だということですね。

舌の位置や口の形を意識した正確な発音を目指す方法【裏ワザ】

先程、中国語は舌の位置や口の形が日本語と大きく異なるため、日本人にとって発音が難しいと言いました。しかし、克服する裏ワザがあります。

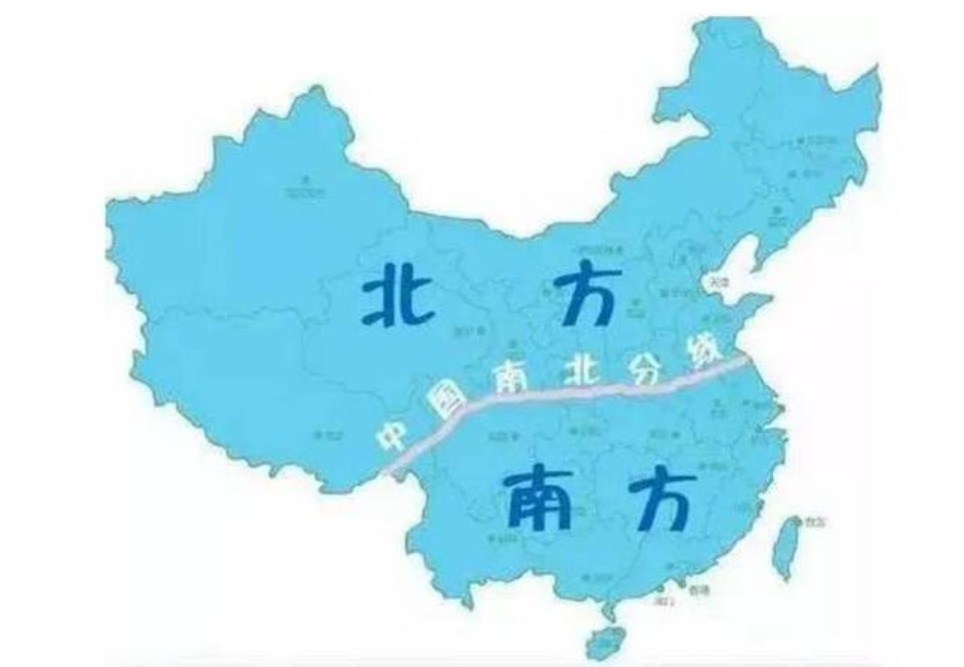

ずばり「発音を北寄りにする・南寄りにする」ことです。

中国人(特に中年以上)の方と話してみると意外と発音が標準的でないことが多いです。特に舌を巻く加減には地方によって差があります。日本語で例えると標準語と関西弁のような違いでしょうか。

それでもコミュニケーションが図れるのは4声をしっかりと発音しているからでしょう。

発音を北方なまりにする

中国の北方の方ではかなり舌を巻いています。多くの言葉を「儿化」しています。

単語の最後に「儿」をつけることです。

日本人は巻き舌の発音が苦手なので、やりすぎだと思うくらい舌を巻くと丁度良いでしょう。

皆さんが習う中国語は巻き舌の音をしっかりと発音するので、その発音に慣れると綺麗な中国語を話せるようになるはずです。

発音を南方なまりにする

中国の南方の方では舌を巻きません。

※近年、学校では標準的な舌を巻く中国語が教えられます。

舌を巻かないというのは「h」の発音記号を省略するということです。「是」を「shi」ではなく「si」と発音します。

中国語を話す際には舌を巻く、声調を正しくする、語順を考えるなど、意識しなければならないことが多いですよね。

特に日本語には巻き舌の発音をする単語が無いのでこの方法はおすすめです。

しかし南方の発音にすることで舌を巻くことを考慮しないで済むので中国語が話しやすくなります。

次の章からは具体的な練習方法について解説します。

リスニングと模倣

ネイティブの発音を聞く

どの言語にも共通することですが、よく聞きよく話すというのは最も効果的な勉強法です。

お手本としてネイティブ話者のスピーキングをよく聞く、そしてその発音を真似するというやり方をおすすめします。

話者になまりがある場合はなまりも真似しましょう。

そもそも標準的でない発音の話者も多いですし、早く話せるようになるというのが目的だからです。

教材の音声から学ぶよりもやはりネイティブ話者から学ぶ方が上達する速度も早いですよ。

自身の発音の録音を聞く

一人で練習する場合は録音しながらスピーキングする、教材の音声と比べるという方法が効果的でしょう。

教材の音声とどの程度発音に差があるか確認するのは非常に重要なことです。最初は下手で聞くのも嫌かもしれませんが、改善点があることを認識するのはこの方法でしかできません。

会話方式で練習

会話形式での練習方法なのですが「多少発音は悪くてもスムーズに話そうとすること」は効果的な練習方法です。

発音が悪いと通じないのではないかという疑問に思いますよね。

結論を言うと、最初は苦戦するけれど段々通じるようになるので問題ないです。

なぜなら、中国語の特徴に四声があるからです。中国語のリスニングでは日本人が思う以上に四声が重要になっています。

四声は理解して話すよりも体と口に覚えさせることが大切なので是非試してみてください。

練習相手からフィードバックを受けるのも忘れないようにしましょう。

定期的に自己評価と進歩の確認をする

継続的なトレーニングとやる気の維持が大切

早く言語を習得するコツは毎日使う・学ぶことです。

しかし、

- きれいな発音で話せるようになっていない

- 上達している実感が湧かない

- 昨日覚えたことを忘れている

といったことでやる気はなくなってしまいます。

やる気が削がれると言語の習得が遅れるだけでなく、最悪の場合、言語を習得することを諦めてしまうことも多いです。

もったいないですよね。

実は、やる気が削がれるのを防ぐ方法があります。

それは「自己評価と進歩の確認をすること」です。

先程挙げたやる気が削がれる原因の例は、直近の自分と比べて進歩が遅い様に感じることが引き起こしています。

自己評価と進歩の確認方法はとてもシンプルです。

問題を解いたり、スピーキングの動画を撮ったりした後に見返しましょう。

そして前の自分と比べて何ができているか・できていないかを明確にしてください。

紙に書きだすのも良い方法ですね。

大事なのはできていることと改善点それぞれ最低2つ以上は書くようにすることです。

そうすれば前回と比べてできていることが2つ以上増えていることによって進歩を実感することができます。

「じゃあ確認するのはできていることだけで良いのではないか?」

いえ、改善点を書きだすことにもメリットがあります。

書きだしたことを改善すると、できていないことを次回にできていることに含めることができます。

課題が改善されればやる気が出るので、勉強する機会が増えて実力アップにつながるでしょう。

まとめ:工夫して中国語の発音を身につけよう

- 中国語と日本語の発音の違いを理解する

- 発音の裏ワザ

- ネイティブの発音を聞いて真似する

- 自分の発音を録音して聞く

今回の記事では上記の方法で中国語の発音を改善することについて解説しました。

街で外国語をペラペラ話している人はかっこいいですよね。きれいな発音で話したいというのは、外国語を勉強している人であれば誰でも持つ悩みです。

今回お伝えした裏ワザはすぐに使えて発音を劇的に変えることができます。

正確な発音は円滑なコミュニケーションを図る上で必要不可欠です。 発音と勉強法を工夫して中国語の発音を身につけましょう。